TikTokのおすすめコンテンツのアルゴリズム

DXビジョン時

Copyright© DXビジョン 2025 All Rights Reserved

SNSを見ていると、「なんでこれ、ちょうど気になってたんだよな〜」っていう投稿や動画がタイムラインに流れてくること、ありませんか?実はあれ、偶然じゃなくて、SNSの「おすすめアルゴリズム」がうまく働いてるからなんです。このアルゴリズムって一体どういう仕組みで動いてるのか、ちょっと気になりません?この記事では、SNSがどんなふうにして「あなた向け」のコンテンツを選んでくれてるのかを説明していきたいと思います。

最近、抖音(Douyin/中国版TikTok)が「アルゴリズム公開デー」なるものを開催して、これまで謎に包まれていた自社のアルゴリズムを公開しました。しかも、その情報は抖音のセキュリティ公式サイトに掲載されており、業界関係者の間で大きな注目を集めています。

↓↓↓

https://95152.douyin.com/article/15358?enter_from=channel_page&channel=home

とはいえ、中身はかなり技術的な話が多くて、エンジニア出身の私が、できるだけわかりやすく噛み砕いて解説します。

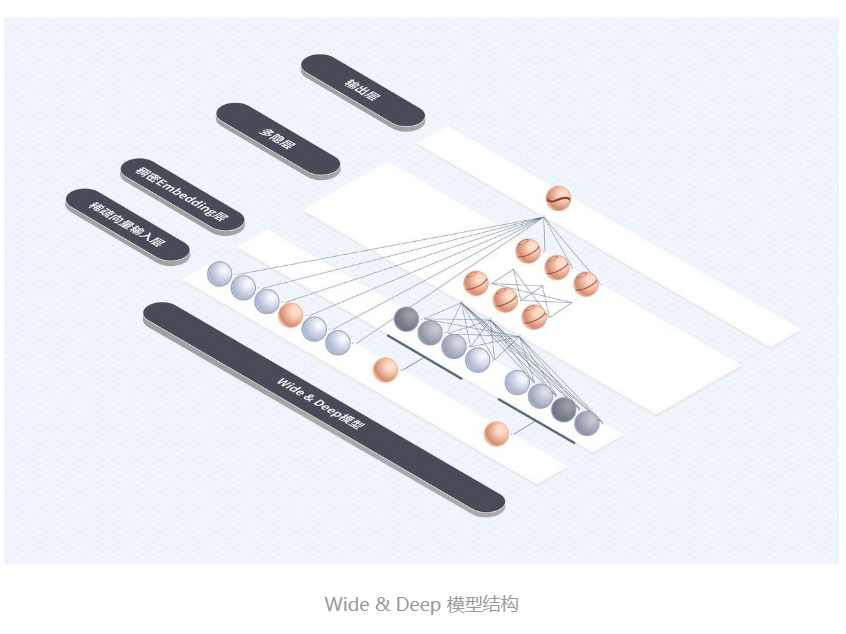

Wide & Deep モデル:あなたの興味、浅くも深くも分析します

まずは、抖音のコアを支える「Wide & Deep モデル」。

これはGoogleが提唱したハイブリッド型の推薦アルゴリズムで、簡単に言うと「浅く広く」と「深く狭く」の両面から、ユーザーの好みを見つけにいく仕組みです。

- Wide(広さ):ユーザーとコンテンツの“直接的な関係”を見ます。たとえば、あなたがスポーツシューズの動画を見たなら、類似のシューズ動画をおすすめしてくれる、という具合です。

- Deep(深さ):こちらは“間接的な関係”まで考慮。スニーカーを見ているということは、運動好きかも? → 旅行に興味ある? → それならスマートウォッチもありかも? というふうに、関連性を深掘りしていきます。

このモデルのおかげで、抖音は「今気になっていたこと」だけでなく、「言われてみれば興味あるかも…!」という未来のニーズまで提案してくれるのです。

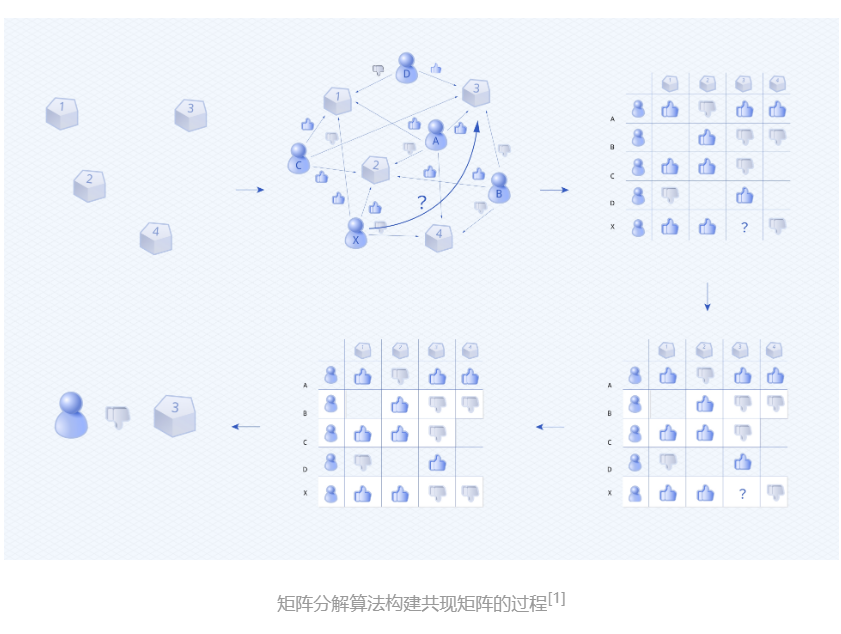

ツータワー召回モデル:ユーザーとコンテンツが出会う仕組み

次に紹介されたのが、「双塔召回模型(ツータワー召回モデル)」という、ちょっとRPGっぽい名前のアルゴリズム。

- 一つはユーザー側のタワー。あなたが何に興味を持っているかを数値として表現します。

- もう一つがコンテンツ側のタワー。投稿された動画のジャンルや特徴を、これも数値化します。

たとえば、あなたが「料理」「ゲーム」「歌」「パンダ」が好きなら、それぞれに0, 1, 2, 3と番号を付けます。

「料理のショート動画」なら(1, X)、「料理+歌」なら(1, 2, X)といった具合に、動画も数字で特徴づけされます(Xはショート動画、Yはロング動画などの分類)。

そしてこの2つの「数値のタワー」が、あなたに合いそうな動画を照合してピックアップ。画面をスワイプすれば、その中から最適なコンテンツが次々と表示される、という流れです。

おすすめの優先順位も明らかに

今回、抖音はどんな行動が「おすすめ」に影響を与えるかという“推薦の優先順位”も公開しました。

以前は「動画を最後まで見たか(完播率)」が最重要指標でしたが、最近は中長尺の動画や短編ドラマの人気もあり、「マルチゴールモデリング(多目的モデリング)」という形に進化しています。

これは「再生時間」「いいね」「コメント」「保存」など、複数の指標を総合的に判断して、おすすめのバランスを調整するというもの。ユーザーにとっても、クリエイターにとっても、よりフェアで多様な評価軸になってきています。

コンテンツの審査も、機械と人の「二刀流」

また、抖音は単にアルゴリズムを公開するだけでなく、コンテンツの管理体制についても詳細に説明していました。

社内には「基準管理チーム」という専門部門があり、「違法行為」「わいせつ・低俗表現」「危険な行動」「公序良俗に反する内容」など、10種類以上・数百項目にわたるリスク基準を定め、それぞれに典型的な違反事例と対処マニュアルが付いているとのこと。

ここでも「Wide & Deep」的な仕組みが活躍しています。

AI(機械)→ 幅広くチェック:すべての投稿を自動でスクリーニングして、問題が明らかなものをはじきます。

人間の審査員 → 深く判断:機械では判断が難しいグレーなケースを、人がしっかり目で見て判断。誤判定を防ぎます。

特にバズっている動画ほど審査が厳しくなるため、「人気なのに突然消えた」コンテンツがあるのはこの仕組みが働いているからなんですね。

アプリは本当に「盗聴」しているの?

そして多くの人が気になっているであろう話題、「スマホって本当に私たちの会話を盗み聞きしてるの?」という疑問にも、抖音は明確に答えています。

公式の回答は:

「技術的にも割に合わないし、法律的にもダメです」

たとえば、Aという通販アプリで猫の餌を検索したあと、別のSNSアプリ(B)を開いたら、そこでも猫の餌の広告が表示された――という現象。

これは「Bが盗聴してた」わけではなく、Aアプリが広告主としてBに出稿しているだけなんです。こうした「クロスプラットフォーム広告」は、合法的なマーケティング手法の一つです。

今回のアルゴリズム公開を通じて感じたのは、やはりアルゴリズムの根本にあるのは「人の行動そのもの」だということ。

私たちの何気ない行動、関心、タイミングが、すべて「数値」として読み取られ、最適な形で体験として返ってくる。

そう考えると、アルゴリズムって、ただの機械的な仕組みじゃなくて、人間理解の一つの形なのかもしれませんね。